2019年 12月

T家Sさんの葬儀で大阪に来ています。Sさんの父Kさんは正善寺の原点とも言える人です。香川県から岡山県玉野市へ移り住み、浜を借り塩田業を始めました。海水を汲み上げ流下するそれは大変過酷な作業でしたが、親族の助けを受け一丸となって励みました。塩田が一望できる場所に土地を寄進していただき、正善寺が建立されました。

Kさんが亡くなり時は流れ、塩田も消えて住宅地へと変わりました。Sさんは大阪へ出て当時では珍しいベビーホテルを始めました。子どもを預け、昼夜懸命に働くお母さん達の助けとなりました。奥さんや二人の娘さん、スタッフの方々、その他多くの人々のお助けをいただき、おじいちゃん先生と最後まで慕われ頑張ったSさんの通夜式は、式場に入りきれないほどの人で溢れました。故人にお世話になった人々、故人と親交のあった人々、故人を支えてくれた人々…そしてSさんが愛してやまない大切な奥さんとお子さんお孫さん。

いろいろなことがあったけどいい人に出会え、いい後継者を育て、本当にいい人生でしたね!

南無阿弥陀仏

2019年 11月

応援する人や事があると日々が楽しく、そして人生が充実したものになります。野球やサッカー、相撲など好きなチームや選手を応援することは勝っても負けてもやめられません。

先日のラグビーワールドカップの日本代表の活躍には日本中が感動しました。特にスコットランド戦のゴール前でのスクラム、しのぎあいは見ているものすべてが手に汗し、力が入ったと思います。個人的には今、ゴルフの渋野日向子選手の応援に大変はまっています。

家族を応援する。特に親は子のことをいつも全力で応援しています。応援されている自分に気が付くとき、困難に耐え前に進む力が湧いてきます。喜びと感謝が溢れてきます。寺も永代に亘って実に多くの人々に応援して頂いて今日があります。これからも未来に向けて、皆様に「応援したい」と思って頂ける寺であり続けたいと思います。

2019年 10月

少しずつではありますが確実に温暖化は進んでいます。最近の異常気象はそのサインでしょう。しかし、私たちは便利さを求めエネルギーを使い続け、その原因を作り続けています。先日の台風は千葉県に甚大な被害を与えました。そして大規模な停電は生活を一変させました。

16歳の少女グレタ・トゥンベリさんは1年前から毎週金曜日に学校を休み、ひとりでスウェーデン議会の前に座り込み政府に温暖化対策を訴え続けました。その姿に同世代の若者が共感し9月20日世界中で400万人の人々がデモに参加しました。先の国連気候行動サミットでグレタさんは涙ながらに行動しない大人達に訴えました。目の前にある便利さや利益を選ぶのか、若者達が安全に暮らし続けることのできる未来を選ぶのかを。

私たちの今日は過去の様々な人々の英知と努力の積み重ねによって築き上げられた賜物です。そして、未来は私たちひとりひとりのこれからの生き方によって決まっていきます。小さな事で良い、できることから始めましょう。

2019年 9月

自立の反対語は依存です。依存するというと薬物・アルコール・ギャンブル、最近ではゲームやスマホなど「依存」は生活に悪影響を及ぼす負の印象でしかありません。逆に「自立」というと経済的にも社会的・精神的にも他に迷惑をかけず、すべてのことに責任が持てるといったところでしょうか。

熊谷晋一郎先生は「たくさんの依存先を持つ」ことによって自立した生き方ができるとお考えです。何かひとつのものに依存しすぎると生活に大きな支障をきたします。しかし、私たちの生活、そしていのちは、本当に多くの事や物に支えられています。言い換えれば私たちが存在(自立)するには、依存先(よりどころ)が必要なのです。それは家族であり、友人・仲間・趣味・学び・食事・居場所・話し相手・住まい・平和・自由・仏教…など無数です。

親鸞聖人は正信偈の中「依修多羅顕真実」と述べておられます。修多羅(淨土三部経)によって真実の生きる道をあきらかにし、大きな安心につつまれて人生を生き抜かれました。

私たちもより多くの依存先を自らがひらき大切に育て、より広い関係性の中を安心して生きていければと思います。浄土真宗の教えやお寺の取り組みが皆様の依存先(よりどころ)のひとつになれれば幸いです。

2019年 8月

Nさんは兵庫県で生まれました。長田区で阪神淡路大震災に合い、厳しく苦しい生活を余儀なくされました。その中にあっても周りの人々の事をいつも思いやり気遣いました。ある時は自身に与えられたおむすびを空腹にもかかわらず他の方に分けていました。

8年ほど前にご主人を亡くされ、少しして長女の住む岡山の家に移ってこられたのですが、その頃から認知症が次第に進み、娘さんご夫婦にはずいぶんお世話になりました。

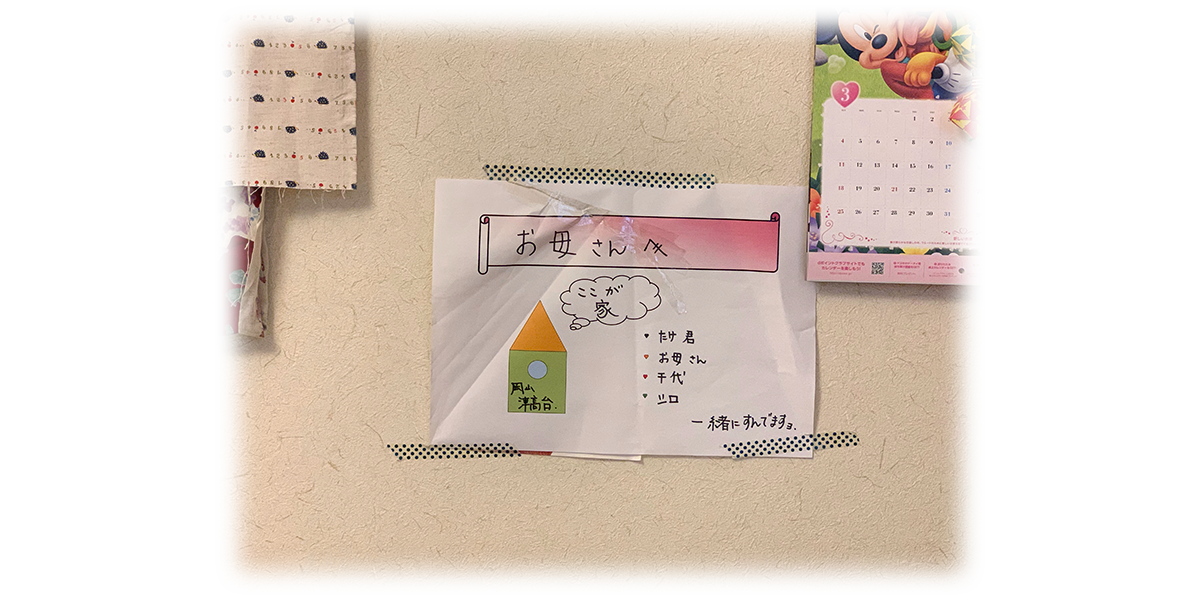

この夏「母が亡くなりました」とのご連絡をいただき、ご当家には初めてお伺いしました。たぶんNさんの部屋であったろう小さな部屋に案内されました。Nさんはそこに横になっておられました。ご夫婦も座られ、一緒に手を合わせ正信偈をお勤めさせていただきました。

その枕元には、かつてのNさんのように、認知症の進むお母さんを思いやる娘さんの、あたたかい真心が一杯詰まったメッセージが貼ってありました。 南無阿弥陀仏

2019年 7月

歳を重ねてくると、ふと思う事があります。

「あと何年生きるのだろう」

しかし、現実に目を向けると特別にこれをやらなければ…とか、何かやりたい事があるというわけでもなく、今までやってきたことを日々積み重ねているという毎日であります。物もお金ももちろん大切ですが、つくづく時間(いのち)が大切だと思えてきます。

WHOの統計によると、日本は他のどの国よりも平均寿命が長い。さらに平均寿命は年々伸びている傾向にあり、近い将来、日本は「人生100年時代」を迎えるともいわれています。生きていく上で様々な幸せの基準はありますが、長生きできるということは極めて重要です。その反面、思っていた以上に長い老後の生活を考えると身体の衰え、病気や介護、経済面など様々な不安でいっぱいになるかもしれません。長寿を心から喜べるようにするにはどうすれば良いのでしょうか?

いくつになっても元気に、自立した幸せな社会生活を送るための秘訣は「きょういく・きょうよう・ちょきん」だそうです。といっても「教育・教養・貯金」ではなく

「きょういく」…「今日、行くところ」がある

「きょうよう」…「今日、する用事」がある

そして「ちょきん」は、足腰を鍛えて「筋力を貯めること」

まずは、「ちょきん」のために近所をゆっくり散歩でもしてみましょうか。出会った人と会話し交流することで、行くところや用事も増えてくるかもしれません。

2019年 6月

古来日本人は亡き人々を尊び、お墓を守り、お墓参りを大切にしてきました。これまで日本では、家族や血縁者がひとつのお墓に埋葬され、代々引き継いでいく「家墓」が中心でした。しかし、高度成長期の産業構造の変化により若者は仕事を求めて都市部へ移り、核家族化が進みました。いわゆる「家業」というものがなくなり、地方産業の衰退や人口の減少は、家やお墓の継承・存続を困難にしました。時代とともに社会全体の構造や個々の考え方・価値観が変化し、人々の生き方が多様化する中、墓所やご供養に対する考え方やカタチも変わってきました。

昔の霊園や墓地といえば古い墓石や塔婆が立ち並び、難しいしきたりがあって重苦しく、近寄りがたい印象だったかもしれません。現代では、四季折々の草花や緑で美しく整備された自然公園のような霊園や交通の便が良い都会的な墓所が人気を集めているようです。テレビ・新聞では終活をテーマにした特集が組まれ、自治体や企業が開催する終活セミナーやイベントも活況です。その中で「合祀墓」「個人墓」「夫婦墓」そして「樹木葬」や「海洋葬」といった自然葬など様々なお墓や埋葬のあり方が紹介されています。日々の生活圏にあり、より身近にいつでもお参りできる納骨堂もその中のひとつです。墓所は受け継ぎ、守るものからライフスタイルに合わせて選ぶものに変わりつつあります。

しかし、個人化の進む社会だからこそ大切な人と繋がり、向き合う時間はとても大切です。喜びを伝え、苦悩を分かち合い、安らぎの時間を共有できる。いつでも気軽に訪れることができる。居心地が良く、あんしんがずっとつながる。そんな墓所を守り続けたいと思います。

2019年 5月

「死のうと思う日」

死のうと思う日はないが

生きてゆく力がなくなることがある

そんな時お寺を訪ね

わたしはひとり

仏陀の前に座ってくる

力わき明日を思う心が

出てくるまで座ってくる

坂村真民

「仕 事」

頭のさがるのは

年齢でもなく

学問でもなく

肩書きでもなく

その人がしている

仕事である

貧しい人のため

苦しんでいる人のため

希望を失った人のため

体を張って

生きている

マザー・テレサのような人である

坂村真民

2019年 4月

先日、僧侶の研修会でヤフー株式会社 代表取締役社長CEO川邊健太郎氏のお話を拝聴しました。川邊さんが大学3年生の時、「阪神淡路大震災」そして「地下鉄サリン事件」がありました。彼は、人間は突然死ぬのだと強く感じました。はっきりした目標もこれといってやりたいこともなく、TSUTAYA(ツタヤ)でアルバイト生活を送っていました。「何かやらなくては!」と思いたち学生時代に起業し、携帯情報端末から利用できるインターネットサービスの市場創造に関わったそうです。

川邊氏のプレゼン力は、圧巻でした。話のテンポ・ユーモア・はっきりした声・そしてリーダーシップ。すべて見習わなければと思う事ばかりです。

そして、話はつづきました。「おそらく私たちが経験できるたった1度の2020東京オリンピック。この二度とないチャンスにどんな形でも良いから参加しよう!」と。「例えば世界中の人々が集まるこの機会に世界中の宗教者を結集し、みんなで世界の平和を願う大イベントを!」その時はみんなボランティアで参加するよう発破を掛けられました。人の心を動かし、行動へ駆り立てる素晴らしいスピーチでした。

ちなみに、ヤフーでよく使われる言葉に「圧倒的当事者意識」があるそうです。これって、ひょっとしたら「自灯明」の事では?

2019年 3月

私たちは、鏡によって自身の姿を見ることができます。自分の顔や後ろ姿など自身の眼で直接見ることができない部分も鏡を使えば見ることができます。しかし、鏡に映しても自分自身の本質(心の中)は見ることができません。昔、ある先生から「仏さまの教えは、自分自身の心の中を見る鏡だ」と教えて頂いたことがありました。清浄なる仏は私の自己中心的な姿を映し出します。

世界一の人気を誇るスタンフォード経営大学院、さぞかし最先端のリーダーシップとビジネスを教えてくれると思いきや、実際には驚くほど人間的で普遍的なことを教えているそうです。そのカリキュラムは、何より「自分を知る」「人間を知る」ことに焦点が置かれているのです。

「自分を知る」ことは、恥ずかしい自分、弱い自分、利己的な自分、嫌な自分の発見でもあります。それは、これから先より良い人生を生きていくために役立つ、大切な発見になるのかもしれませんね。

2019年 2月

先日 大学の後輩が久しぶりに東京からの帰り立ち寄ってくれました。彼は山口県熊毛郡にある寺の住職です。老人ホームで事務の仕事をしながら寺を守っています。地名を聞いただけでも想像がつきますが、ずいぶん田舎です。寂しいことですが葬儀があるたびに門徒さんが減っていくそうです。若い人は街へ出て行き、ほとんどのお宅が高齢者のひとり暮らし。そんな彼の寺に元旦の午後、なんとベトナム人の20〜27歳の女性5名が突然参拝に訪れました。嬉しくなった彼は、何か残るものをと腕輪念珠のキットを差しあげたそうです。彼女たちはすぐに作り始め20分程で完成させた後、「讃仏偈」をお勤めし焼香、そして記念撮影をして夕刻の鐘をつき自転車で帰って行かれました。

彼は、彼女たちが礼拝する姿をみて驚いたそうです。合掌の後、数人が三拝をする姿に「仏教国だなぁ」と子どもの頃から身につけている礼拝の作法に見入ったと感心していました。

これから先、来日して働いたり、暮らしたりされる外国人も増えてきそうです。その中には、東南アジア仏教国の方も大勢いらっしゃるでしょう。そういう方々がたくさんお寺にお参りしてくれたら嬉しいですね!

2019年 1月

あけましておめでとうございます

昨年12月、岡山県仏教会会長 本山先生とトラベルサライ社のお世話で世界三大仏教遺跡のひとつアンコールワットを訪れる機会を頂きました。旅の途中、添乗された方に社名の「トラベルサライ」の意味を尋ねたところ「サライは、ペルシャ語で砂漠の中のオアシス・宿・家の意味で、本当に心安まる安心の旅行をして頂きたいという思いが込められています」と説明して頂きました。

仏説阿弥陀経の結語にもサライ(作禮)という言葉が出てきます。

仏説此経已 舎利弗 及諸比丘 一切世間 天人阿修羅等

聞弗所説 歓喜信受 作禮而去

お釈迦様がこの教えを説き終わられると、舎利弗をはじめ、

多くの修行僧たちも、すべての世界の天人や人々、阿修羅なども皆

この尊い教えを承って喜びに満ちあふれ、深く信じ心にとどめ

心より礼拝して立ち去ったのである。

阿弥陀経は、東西南北上下六方すべての世界の如来が阿弥陀仏の不可思議の功徳を称賛し、信ずべしと勧めるお経です。阿弥陀仏の慈悲は無限です。その慈悲がいたらないいのちはありません。智慧を持つ偉い僧侶も、悩みや苦しみをもち惑う人も、自分を悪人だと思っている人も、すべての人が自分のいのちの大切さを認めてもらえる喜びを得て、大きな安心の中に包まれる「いのちの教え」なのです。